马兰花,导演、编剧,毕业于加州大学洛杉矶分校电影制作专业。代表作有短片《宋四公大闹禁魂张》,电影《别把作文当回事儿》。

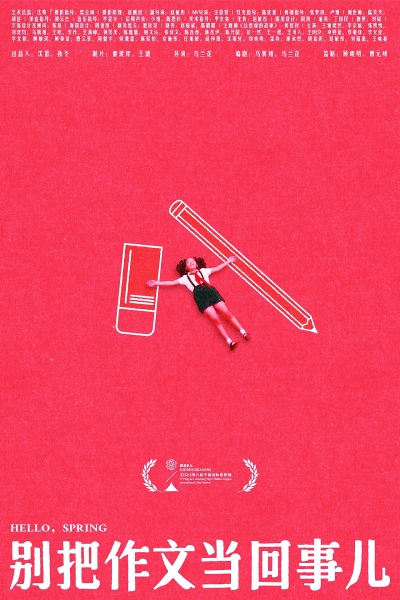

开学了,作文本又发了下来。面对新学期的第一道作文题,有多少孩子提笔踌躇,又有多少家长在一旁干着急?这个暑假,一部名为《别把作文当回事儿》的电影在全国多个城市开展了小规模超前观影活动,在许多教师、家长和孩子中引发讨论。9月12日,这部由马兰花和其父亲马翼翔共同打造的儿童喜剧电影将正式全国公映。它究竟是怎样一部电影?为何能让最怕写作文的孩子边笑边想动笔?曾是“作文困难户”的导演马兰花在一场点映活动后接受了中国妇女报全媒体记者的专访,谈到自己克服写作恐惧的成长经历,也分享了这部电影的创作过程。以下是她的口述——

■ 口述:马兰花 青年导演

■ 记录:熊维西 中国妇女报全媒体记者

那个写不好作文的女孩

我记得那个下午,我爸在教室放卓别林的《摩登时代》——一部近一个世纪前的黑白默片,没有对白,只有动作。可孩子们笑得前仰后合,笑声一波接一波。我怔住了。如果是成年人第一次看默片,大概会皱眉:“这过时了吧?”但孩子们不会。他们还没被“电影该是什么样”的观念规训,没有预设,没有偏见,只凭本能去感受。他们看到的是故事本身。

那一刻,我脑子里冒出一个念头:为什么不能拍一部这样的电影,教孩子写作文呢?不是那种一本正经地讲“开头要抓人,结尾要点题”的教学片,而是一部能让他们笑出声、看完就想动笔写的电影。更重要的是,它要告诉孩子:别怕,写作文没那么难。

这个念头,其实源于我自己。因为我小时候,也怕写作文。

这件事让我爸有点儿尴尬,毕竟他是语文老师,教别人游刃有余,可自己的女儿却写不好作文。但他从不责备我。“你嘴上讲的故事那么生动,怎么一落到纸上就卡住了?”他始终觉得,问题不在能力,而在心态。

于是,他不急着改我的句子、讲结构,而是带我看电影、读小说、逛书店。武侠、侦探、科幻……无论什么题材的小说,只要我感兴趣,他都买回家。每个周末,他去图书批发市场为学生采购教辅和文具时,也总会留出时间让我挑上四五本新书。一星期读完,下个星期再去。我们一边看,一边分析作品。他还会带我出门观察生活。无论是我,还是他的学生,都有一本叫“金眼睛”的笔记本,用来记录生活中的细节。更重要的是,他一直鼓励我,增强我对写作文的自信心。这份信任,像一束光,照进了我对写作的恐惧里。后来,我不再怕动笔。我在中学时,作文常拿满分,读大学时爱写论文,最终走上了创作之路。

所以,我想拍一部关于作文的电影,而我第一个想到的合作者,就是父亲。

让孩子教我拍电影

其实,我和我爸合作的种子,早在童年就埋下了。我从小就爱编故事,讲给他听;他就拿纸笔,画成连环画给我看。我们还会一起编,一起完善。

后来,我成了导演。由于我爸擅长绘画,每次拍摄时我都会请他帮忙绘制分镜图。我们的第一次正式合作是一部实验短片《宋四公大闹禁魂张》,这部作品获得了FIRST青年电影展最佳实验短片奖。从那以后,我们就一路合作到了这部大电影。拍摄中,我们也有过分歧。但好在,我们家的相处向来民主:吵得再凶,也能坐下来谈;谁说得对,就听谁的。他了解孩子,我懂得电影。于是我们有了一个共同的目标:让这部电影,真正走进孩子心里。

接下来,我面临一个难题:怎么让孩子愿意看?

今天的孩子们活在高度媒体化的世界里,短视频、动画、游戏轮番轰炸,注意力被切割得又短又碎。可越是眼花缭乱,越需要一种“本初”的表达来唤醒他们。

我想到了卓别林,想到了默片。它用动作、表情、节奏和音乐讲故事。夸张,直接,充满喜剧感。不解释,只呈现。对孩子而言,这种“看图说话”式的语言,反而最易进入。

电影的视觉风格,也回到了我童年的记忆:红、黄、蓝三原色,像墙报、连环画、插画。电影里的道具、服装,都是我从淘宝、旧书网、闲鱼一点点淘来的。电影里的黑板报每拍一场就要擦掉重画,只为还原20世纪八九十年代教室的样貌。因为我相信,电影要往前走,得先往历史里看一看。怀抱过去,才能面向未来。

选角时,我坚持用素人孩子,因为我想要“天然”的表演。他们不是专业演员,不会因为你是导演就无条件服从。前两周还规规矩矩,拍到后来,像脱缰的野马,开始“指导”导演。起初我心存疑惑,但很快发现,孩子的建议往往更真实。因为他们演的正是自己的恐惧:作文写不出来时的抓耳挠腮,被老师点名时的慌乱,抄范文时的心虚。

有一次,我教孩子唱一首改编的歌曲,自己觉得挺好笑。可孩子们不买账。后来一个孩子自己改了词,一唱,哄堂大笑。我问:“哪儿好笑?”他们的解释,我这个成年人听不懂。但全班孩子都说这个版本更好笑,我决定相信他们。这种孩子的逻辑,成年人常觉得幼稚,可却是儿童世界的通行证。所以我说,这不是我在教孩子拍电影,而是孩子在教我怎么拍一部真正属于他们的电影。

把那束光,还给所有孩子

电影上映后,反响远超我的预期。放映厅里笑声不断,有幼儿园的小朋友看完后举手提问,说得头头是道;还有初中生追着我父亲要签名,说“特别有收获”。原本我们是冲着小学生拍的,没想到,它触动了更多年龄层的孩子。很多孩子看完电影当天就写了作文,拍照发给我。

同样让我意外的是,电影在8月底获得了联合国儿童基金会颁发的“儿童权利特别奖”。这给了我极大的鼓舞,让我更加确信,拍真正属于孩子的作品,是值得坚持的方向。

其实不只是电影,写作这件事也让我思考:我们说的“好作文”和好的表达,是不是一回事?我心中的好作文,底色是自由与真诚,不被束缚,才能流露本心。而好的表达,虽同样以真诚为基石,却有更高的追求,它需要打动人心,能跨越文化引发共鸣,甚至经得起时间的考验。

但我们不能用这样的高标准去要求孩子。对他们来说,不是一定要写出“范文”或“佳作”,更重要的是让他们能以自己喜欢的方式,无拘无束、开心地写下所想所感。当孩子享受这份写作的快乐时,他们笔下自然会生长出属于自己的、充满生命力的文字。

如果要给孩子们一点儿写作文的建议,我会用我爸经常喊的那句口号:“别把作文当回事儿!快写!快写!别断气!”我希望每个看过电影的孩子,能带走一束光——从此不怕写作文,勇敢表达,做自己。

这束光,曾照亮过我。现在,我想把它还给所有孩子。